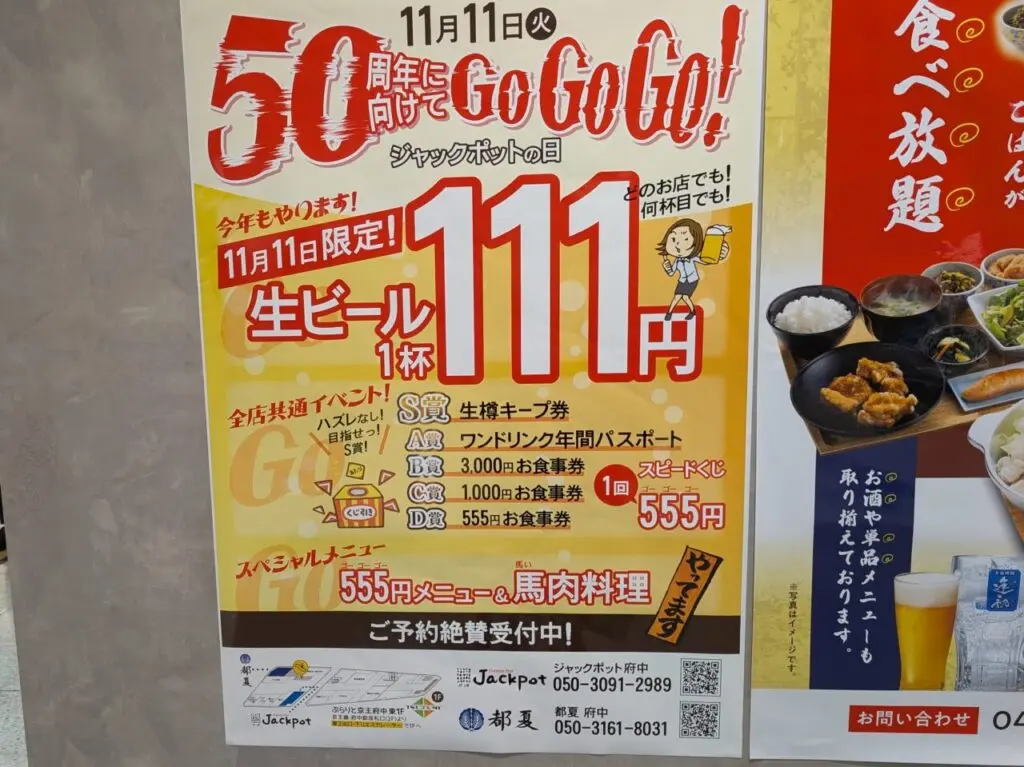

【府中市】都市にあるからこそ意味がある。うちで農園がひらく“農”の世界

●SNSで出会った「のらぼう菜」がきっかけでした

2025年4月、偶然SNSで見かけた投稿がきっかけで、うちで農園さんにのらぼう菜の収穫に伺いました。府中市紅葉丘、住宅街の中に静かに広がる畑での収穫体験。そして何より、しゃきしゃきで美味しいのらぼう菜に驚きました。

敷地内で販売されていた「東京とまと よみがえり」もいただき、みずみずしさと甘みに心を撃ち抜かれ、すっかりうちで農園のファンになりました。

今回は、うちで農園の農園長・小勝正太郎さんに、うちで農園の取り組みや今後についてお話を伺いました。

うちで農園・農園長の小勝正太郎さん

●うちで農園の主力は「トマト」と「さつまいも」

うちで農園の中玉トマト「東京とまと よみがえり」は、一目見てその赤さに驚き、食べてみてその果肉のみずみずしさと美味しさに再び驚く逸品です。

「完熟取りで収穫し、すごくみずみずしい状態でお客さんに食べていただき、体と心が蘇るような感覚を味わってもらいたいという意味で名付けました」とのこと。

「よみがえり」トマトは、敷地内の直売所でも販売しています。小勝さんにとって、直売所は“もぎたてをすぐに販売できる場所”という以上に、大切な場所です。

「品出し中、お買い上げいただいたお客様から、美味しかったと味の感想や、『ありがとう』と言葉をたくさんいただきます。今までの人生の中で、これほど感謝されたのは初めてでした。

お客様からたくさんの『感謝のシャワー』を浴びて、この幸せは独り占めしてはいけないと思うようになりました。今はスタッフに品出しをお願いしています」

お客さんと野菜の話で盛り上がったりもするそうです。生産者として消費者と直接話せる直売所は大事な場所。小勝さんも野菜を通して元気を取り戻している、蘇っていると感じました。

うちで農園はさつまいもにも力を入れています。「東京をおいも掘りの名所にする」「さつまいもスイーツ店を展開する」ことも夢なのだそうです。さつまいもペーストを地域のお菓子屋さんや飲食店に使ってもらうなど、プランを練っています。

さらに、さつまいもは空気中の二酸化炭素の吸収力が高く、育てるだけでも環境面でも活用できる可能性があるとお話しされていました。これからの時代、さつまいもが重宝されそうです。

地を這いすくすくと成長しているさつまいも

●農業体験で、野菜や畑を身近に感じてもらう

野菜の生産販売のほかに、うちで農園さんが力を入れているのが「農業体験」です。都市住民、特に子どもたちと自然との接点をつくる機会を大切にしています。

2025年8月には、畑全体を使った「トウモロコシ迷路」を開催しました。畑からは絶えず楽しそうな声が聞こえますが、トウモロコシが大きく育っているため姿が見えないのもワクワクします。

自分たちで収穫し、皮をむいて、食べる——。子どもたちの笑顔と、それを見て喜ぶ親の笑顔が印象的でした。

ひとつひとつの経験が、見えないところで自然や農業とつながるきっかけになると感じました。

トウモロコシ迷路、さつまいも掘り、そして今季は初めてのらぼう菜摘みにも挑戦したうちで農園。

「直接『楽しかった』とご感想をいただくと、やって良かったと嬉しくなりますね」と、小勝さんは笑顔で話してくださいました。

小勝さんはまた、「農業と福祉サービスを組み合わせ、農作業をリハビリの機会として活用すること」も考えています。大学時代から学んでいる農業と福祉の連携を、実現に向けて動いていければと語ってくださいました。

日々、新しい情報にふれて学んでいる小勝さん。農業と福祉サービスの最新事情を教えていただき勉強になりました

●“安全”と“安心”は別もの。実態を伝える食育をめざして

小勝さんは「食育」の一環として、農産物の流通や生産プロセスについても学べる機会をつくっていきたいと話します。

たとえば、いくら日本の農産物がデータをもとに「安全」と言われていても、それがそのまま消費者の「安心」につながるとは限りません。一方で、「オーガニック=安全」というイメージもありますが、都内で有機認証を受けている農家はごく少数とのこと。流通量が安定せず、供給について難しい現実があるそうです。加えて、日本のように高温多湿でカビが発生しやすい気候では、有機農業自体が難しい課題もあります。

「人は“わからない”ことに不安を感じます」と小勝さん。だからこそ、「情報をきちんと開示し、多面的に“食”について伝える取り組みが必要だと思っています。実態をきちんと伝えた上で、“安心できるかどうか”を判断してもらえるようにしたい」と、これから目指したい食育の方向性についても話してくださいました。

●子育てがしやすい街になるほど、畑が減る?都市農業が抱えるジレンマ

「都市の中で農業を続けるにあたり、一番大きな問題は『税金』なんです」と小勝さんは言いました。税金は農地の部分だけでなく、農業用の倉庫や作業場の部分にもしっかりとかかっています。

特に大きいのが固定資産税と相続税。これらには「土地の評価額(地価)」が関係します。

府中は近年、「子育てがしやすい街」として人気です。そのこと自体は良いことですが、地価が上がり、税金も増え、農地の維持が難しくなっていく。やむなく土地を手放すことになり、結果として畑が減り、住民と農業の距離が離れてしまう——。そんなジレンマに、小勝さんは直面してきました。

最近では都議会で、地価の上昇に対し苦言を呈する論調が現れ始めたそうですが、これは長く、根深い問題です。

「でも、『仕方ない』で諦めたくはないです」と小勝さんは話します。

「自分たちでできることを進めていきたいですね。できるだけ多くの人に『畑があって良かった』と感じてもらえるような活動を続けていきたいです。畑に招き、ふれあってもらう、野菜の話から始まる、コミュニケーションができる場になればいいですね」と、未来を見据えて語ってくださいました。

優しい言葉の奥にある、強い信念。小勝さんの立ち上がる強さを、確かに感じた時間でした。

●「よみがえり」トマトの販売や農業体験はInstagramをチェックしてみてください

心を込めて作られた、青みゼロの完熟トマト「よみがえり」。キッチンカーの出番や、季節ごとの収穫体験イベントなど、うちで農園の最新情報はInstagramで発信されています。気になる方は、ぜひフォローしてチェックしてみてください。

冬に向けて、「よみがえり」トマトの収穫は最盛期を迎えます。もしお近くの販売店などで見かけたら、その赤さに驚きつつ、ぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか?

小勝さん、お忙しい中貴重なお話を聞かせてくださりありがとうございました!

うちで農園はこちら↓